電車通勤の時間と会社の昼休みを中心とした独学自習で、CFP資格試験に合格できました。

こういう資格試験は短時間で合格する人もたまに見かけますが、記憶力も低く、その他も並みの能力しかない凡人である自分でも合格できたので、その学習法がある程度参考になる人もいるかと思い書きました。モチベーションと記憶があるうちに、、ということで多少書きなぐりっぽいところがあるのはご容赦ください。

きっかけと経緯

FPに興味を持って、3級から受験

ファイナンシャルプランナーという資格に興味を持って勉強を始めたのが2022年3月。その年の5月に3級を受験してからも勉強を続け、22年9月の受験でFP2級合格、その後すぐAFP認定を受け、23年6月、11月のCFP試験でそれぞれ3科目ずつ受験、合格しました。1年8か月くらいの学習でここまではたどりつきました。

きっかけは、コロナが落ち着いて、在宅勤務が激減したこと

コロナ禍でいきなり在宅勤務が始まった経験は多くの方がお持ちだと思います。コロナが5類移行したのは23年5月ですが、僕の場合は21年から在宅勤務の割合が減っていき、22年はほぼ出社がメインの勤務形態になりました。

一度在宅勤務をしてしまうと、あの通勤時間が無駄に思えてきませんか?僕はコロナ禍の前は電車通勤では英語の勉強を主にしていたのですが、在宅勤務中心になってからは、生活パターンが崩れ、通勤の日の通勤時間を結構無駄に時間を過ごしてしまっていました。

通勤時間を無駄にすることは人生を無駄にすること

考えてみると、通勤時間が例えば片道一時間、一か月20日通勤しているとすると、一か月40時間、1年で480時間も通勤に使っていることになります。前に何かで聞いたことがあるのですが、何か一つのことをある程度ものにする(素人でないレベルになる)には、2000時間が目安、と言われているようです。もちろん分野によって違いますし、英語は自分の実感では2000時間では全然足りないですが、、でもこの考えに照らし合わせるのであれば通勤時間だけで4年かければ何か一つのことをものにできる、ということになります。通勤電車でスマホゲームに夢中になっている人は多い(自分調べ(^^;)ですが、それだけして過ごすのはあまりにもったいないと思います。(大きなお世話ですよね。すいません)

通勤時間と昼休み以外は使わない

せっかくだから、ある程度知識がモノになるレベルまでは勉強しようと、まずFP2級を目標にしました。

今、自分でどのくらいの時間勉強したか調べてみると(時間の記録をとっているんです)、全くの素人からFP3級を受けるまでに費やした時間は約30時間、2級はプラス約170時間、それから思い立って始めたCFPの合格までは560時間でした。(正直びっくりしてます。こんなに勉強してたっけ?)

要領の良い人ならCFP1科目60時間くらい×6科目、そうでない人はその倍くらいかかるのが一般的、という情報を見たことがあります。だとすると自分はCFP1科目あたり100時間弱なので、はっきり言って要領は悪いほうですね。

(それに、実をいうと集中せずだらだらやってしまっていたことも多く、その時間も記録に入ってしまっています)それにしても改めて記録を見てみるとよくこれほどの時間を捻出できたものだと自分ながら感心しました。

というのも、FPの勉強をすることで現在の生活のほかの部分を犠牲にしない!というのをもう一つの目標に置いていたからです。会社の仕事はもちろん平日のほとんどの時間を使うし、隙間時間でも、英語の勉強も全くなしにはしたくない、中小企業診断士の活動もある、親の介護もある、もちろん自分の家族との時間もできるだけ犠牲にしたくない、と考えていました。

なので基本的には、通勤時間(勉強に費やせるのは片道最大45分)+昼休みの30分以外は勉強しませんでした。さすがに直前期2週間くらいは、休日に詰め込みましたが。それでも、これを普通にやっているとだいたい1年に500時間くらい捻出できる計算になります。

結局、凡人はもくもくと勉強時間を捻出した人が勝ち、ということが言えると思います。

勉強法

CFP試験は過去問を完璧にすれば受かる試験

勉強は、Webで過去の合格者の方の勉強法をいろいろと拝見して、まず過去問だけに集中することにしました。(まず、と言っておきながら結局、ほぼ過去問しかできませんでした)

以下の過去問集を直近3回分(難しいといわれていた金融資産運用だけは4回分)何度も何度もやりなおして、できるだけ完璧になるようにしました(5周くらいやったんですが、結局完璧にはできませんでした。。)

このシリーズです。一冊税込み770円(安い!)×3回分×6教科+金融追加1冊=14,630円。CFPの勉強にかかった金額はこれとコピー代だけです。(もちろん受験料は別です)

(あとは、金融資産運用での政府関連のレポートの内容について問われることがあるので、それを少し検索して読んだくらいですね。)

他の資格試験を多く知っているわけではありませんが、CFP試験は、過去問対策の効果が非常に高い試験であるといえると思います。前回と数字が違うだけでほとんど同じ問題じゃない?という問題が結構あります。

もちろんFP2級の知識しかない段階で、初見で問題を見ると、完全にちんぷんかんぷんだったので、解説を見て、それでもわからない場合はWebで調べる、というのを繰り返しました。

また、難しい論点はYouTubeも活用しました。特に以下のチャンネルが役に立ったのでご参考にご紹介します。

投資信託の分配金計算や、圧縮記帳など、様々な難しい論点を本当にわかりやすく解説してくれていて、素晴らしいです。感謝。

https://www.youtube.com/@HondaFP

金融資産設計の難しい概念(スポットレートやデュレーションなど)は以下のチャンネルで勉強させていただきました。

https://www.youtube.com/@pj4471

以下はFP2級の勉強で大変お世話になったのですが、一部の動画はCFPの勉強にも役立ちました(オプションの説明など)

https://www.youtube.com/@moneyterakoya

Ankidroid

そして、ここがミソなのですが、間違えた問題(結局ほぼすべての問題になりますが)AnkidroidというAndroidのアプリですべてカード形式で問題と答える形で記入して復習に活用しました。

一つの問題をするたびに解説を確認して、その解説をそこに書き込む、さらにWebで調べた内容も追加で書き込む、という形で行いました。これは復習をする時に絶大な威力を発揮しました。僕は手書きが汚くかつ遅いのでソフトを使いましたが、ソフトを使うかどうかはともかくこういう形で自分が間違えやすいところを繰り返し練習できるような「型」を作ることがとても重要だと思います。どれを使ったらいいかわからないという方はぜひ真似してみてください。

工夫したところは、、

・何年の第何問か、というのを書いておいて、後で検索しやすいようにする

(何度も出る論点は、一つのカードに書いておくことで、それが頻出論点であることもわかる)

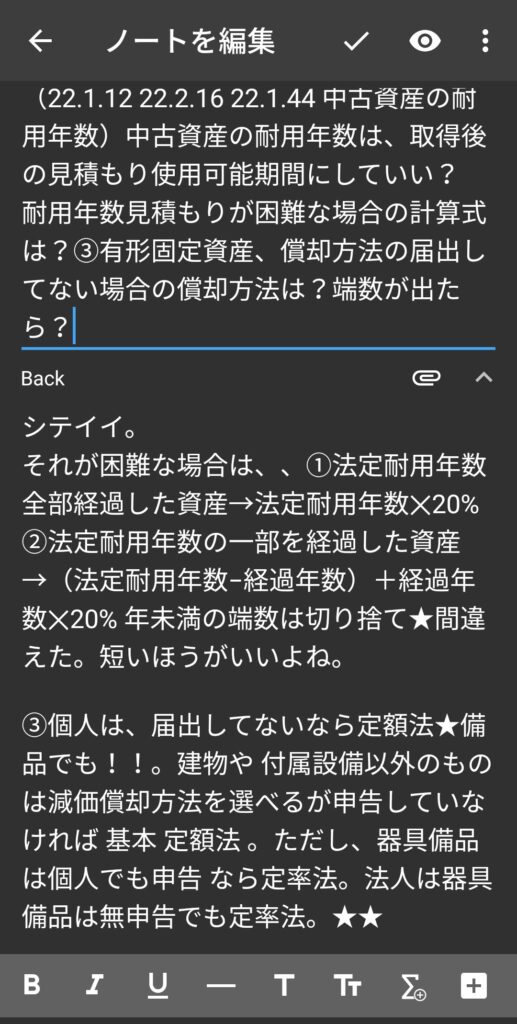

・解説はこんな感じで間違えやすいところに★を書き込んでできるだけ同じ間違いをしないように意識しました。

以下のような感じ。

・受ける科目の順番

二級に合格して、CFPを受けようと思ったときに次の試験までに残された時間を考えると6科目すべて受験することはどう考えても無謀だろうと思い、2回もしくは3回に分けて受験しようと考えました。その場合、どの順番で受験するかというのが気になります。

科目の順番としては、予備校の情報などを見ると、まず自分が得意な科目からスタートしようと書いてあることが多いようです。いろいろな考え方があるとは思います。が、僕はむしろその逆だと考えました。最初に難しい科目から受けてそこがクリアできなかったらCFPは諦めよう。

調べてみると金融資産運用が一番難しく、かつ難化が進んでいると言うことだったのでそれを最初に受けることにしました。結局最後は全科目に合格しないと、資格認定が受けられないので。

また、この試験は、日曜日連続2週に渡って三科目ずつ試験が実施されるというものなので、バラバラに受けると日曜日を2回使うことになってしまいます。他の事でも色々忙しかったこともあり、一日に集中して受けられる科目を選ぶ、という戦略で行くことにしました。つまり、金融資産運用を受けるわけだから、同日に行われる、不動産運用設計と、ライフプランニングの合計3科目をまず受けることにしました。

類似した論点があるから、これとこれは一緒に受けた方がいい、というような意見もたくさん見ましたが、重なる論点がそれほど大量にあるわけじゃないし、どうせあとで受けることになるので、同時に受けるかどうかはあんまり気にしなくていいのではと思います。むしろ日程と時間のバランスを見て自分の都合で決めちゃっていいのではと思います。

スキマ時間に勉強するというところで工夫した点をいくつか列挙します。

問題をコピーしてポケットに、解答はスマホに

いつでも学習できるように問題はコピーをとってそれを折りたたんでズボンのポケットにしまっておきました。ちょっと格好悪いけどほんの少しのすき間でも一問できたりします。ちなみに解答解説はすべてスマホに写真に撮ってあったのでそれを見ればいいという形にしました。

電車の中でも計算問題

電車の中ではできるだけ座れるようにした方がいいと思います。少し早い電車に乗るとか、定期を始発駅まで買っておいて、そこから座るとか、、。やはり座れると特に計算問題をする場合の効率が全然違ってきます。

ケアレスミスをできるだけ少なくする

僕はケアレスミスが多いので、それをできるだけ少なくする工夫をしようとしました。たとえば、正しいものはどれか?間違っているものはどれか?という問題で逆に答えてしまうことがないように、前者の場合は問題文にマル、後者の場合は問題文に四角、を書いて、単純なケアレスミスがないようにはしました。

勉強時間を記録する

これもお勧めなんですが、スマホのアプリか何かを使って勉強時間を記録しておくと、あとでPDCAを回すときにとても役に立つと思います。また勉強時間を記録すると自分が頑張ったという気持ちにもなるし、モチベーションアップにもつながると思います。

直前は詰め込む

Ankidroidというアプリを使ってカード形式で論点を記録するという話は先ほどしましたが、これを何度も繰り返して記憶を定着させ問題が解けるようにするということが必要になってきます。

過去問を繰り返すとともにこのアプリ問題解答を繰り返し行いました。間違えたところを繰り返し表示してくれるので効率が非常に良かったです。

特に直前の週末と前日の土曜日、そして本番当日は少しの隙間時間ももこれに費やしました。

科目別の学習法トピック

科目別の勉強で、特に役に立ったところを少し補足しておきます。

・金融資産運用設計

計算を必要とする論点の基本的なところは過去問では解けるようにしておく必要があると思います。

ただ本番で過去の論点の発展形のような難しい計算問題が出たら、「捨てる」という勇気も必要かと思います。それに悩んでいるより他の問題に時間を使ったほうがいいです。

あとは最近の政府のレポートなどの内容が出てくるので、以前に出てきたレポートの最新版をチェックして、主なキーワードなどをひろっておくといいかもしれません。私はこれで一問ゲットできました。

・不動産運用設計

大問の中に複数の計算の小問があるという非常に厄介な形式の出題がいくつかあるのですが、その大問のうち、最初の二問くらいは結構短時間で解けるものが入っているので、そこでなんとか点数を稼ぐ、という考えが必要かと思います。

金融でもそうだったんですが、計算で時間がかかってしまい残り時間が無くなることが怖かったので、最初に計算問題以外のところを全部終わらせてから計算問題、それも短時間でできるものを先に行う、という順序をあらかじめ決めておき、問題番号にマークを付け、その順番で解きました。この作戦はうまくいったと思います。

・ライフプランニング・リタイアメントプランニング

こちらも時間のかかる計算問題があるので、そこは後回しにしたほうがいいと思います。ただ金融と違い、パターンは結構決まっているような気がしますので過去問を完璧に仕上げるとなんとかなると思います。

・タックスプランニング

たまに、大問の中に小問という形式が出ることもありますが、おおむね一つ一つの問題が別個なので、比較的取り組みやすい科目だと思います。ただし「ひっかけ選択肢」が非常に巧妙に仕込まれているので、できたと思ったら実は間違えまくっていたということがあります。論点を理解することで満足せず、計算問題をたくさんこなしておくことが必要かと思います。これは僕の反省点でもあります。(かなりギリギリ合格でした)

・リスクと保険

これは過去問でなんとかなった科目でした。

正直自分の仕事とかなりかけ離れているので勉強の仕方がわからなかったんですが、比較的合格しやすい科目だったことで助かったかもしれません。

保険の知識がなくても文章を早く正確に読めるだけで解ける問題が結構入っています。

・相続・事業承継設計

相続税の計算の仕方の順序、パターンを完全に理解しないとなかなか難しい科目です。最初過去問から入って、その論点を一つ一つ確実に理解しておくというやり方でいいとは思いますが、結構例外パターンが多く混乱しやすいところなので、最後一覧表か何かにして整理しておけばよかったかな、と思っています。

僕の場合は結局過去問だけやったんですが、直前でやっと細かいところまで理解ができたおかげで、本番の計算問題も間違えずに済みました。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

コメント